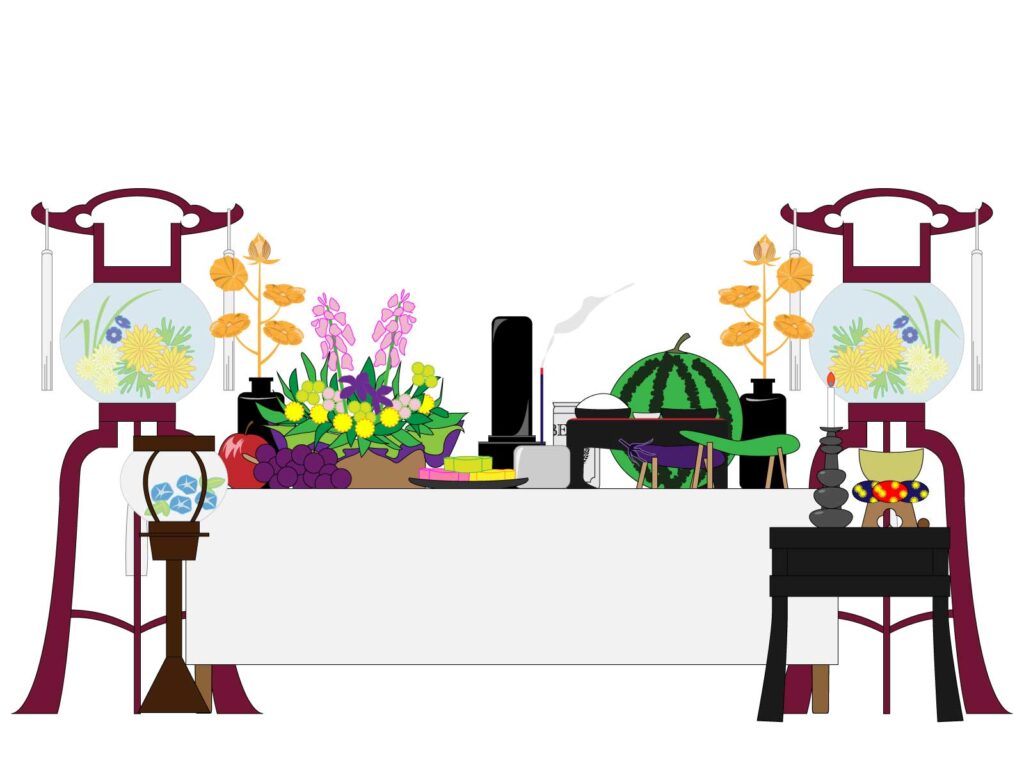

お盆とは、ご先祖様を自宅にお迎えして供養する日本の伝統的な行事(風習)です。

毎年7月または8月の中旬に行われ、地域によって異なります。

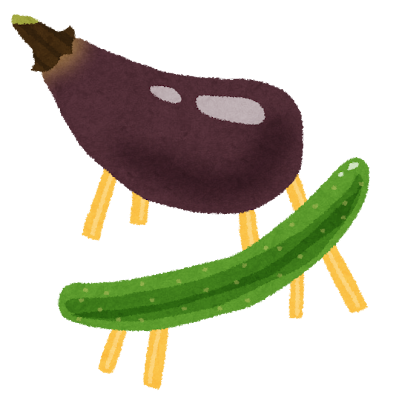

お盆の飾り付けは一般的に7月または8月の13日から16日まで飾ります。

飾り付けは12日の夕方から13日の朝までに済ませ、片付けるのは16日の夜から17日に行ないます。

お盆期間中、海に入ると霊に足を引っ張られるからこの時期の海水浴はNG!とよく言われますが、これは土用波が起こりやすい、クラゲが大発生する時期というのが本当の理由です。

※土用波・・・夏の土用の時期(7月中旬〜8月上旬)に日本の太平洋沿岸に打ち寄せる大きな波のことです。発生源は台風や低気圧など、遠くの海上の風の影響によるうねりで、特に晴れて風も穏やかな日でも突然高く大きな波が打ち寄せるため、海水浴客などにとっては非常に危険とされています。